Energiewende 2.0: Der Strommix in Deutschland im Jahr 2025

Deutschland erlebt 2025 ein ebenso ungestümes wie strukturiertes Energiereformjahr. Die landesweite Elektrizitätsversorgung fußt auf einem komplexen Zusammenspiel aus erneuerbaren, fossilen und zunehmend flexiblen Komponenten. Anspruch, Entwicklungsdruck und Realität münden in einem Strommix, der messbar grüner ausfällt als noch vor wenigen Jahren, gleichwohl wetter- und preisinduzierte Schwankungen erduldet. Die folgenden Abschnitte zeichnen ein detailreiches Bild der jüngsten Kennzahlen, ordnen sie energiepolitisch ein und beleuchten eine wegweisende Neuerung der letzten Jahre.

Strukturelle Eckpfeiler des deutschen Strommixes 2025

Der langfristige Trend bleibt eindeutig: Ohne Atomstrom (seit April 2023 abgeschaltet) verschiebt sich die Gewichtsverteilung von Jahr zu Jahr in Richtung Erneuerbare. 2024 erreichte deren Anteil an der Bruttostromerzeugung mit 59,0 % einen Höchstwert, während konventionelle Quellen auf 41,0 % zurückfielen. 2025 präsentiert sich das Raster differenzierter: Ein außergewöhnlich windarmes erstes Quartal senkte den Erneuerbaren-Anteil temporär auf 49,5 %, sodass fossile Energieträger kurzzeitig die Mehrheit stellten. Die Halbjahresbilanz fängt diesen Wettereffekt auf, landet indes bei 57,8 % “grünem” Strom und 42,2 % konventioneller Erzeugung. Gleichzeitig melden Statistiken einen leichten Anstieg der Brutto-Netzeinspeisung auf 221 TWh (H1 2025).

Dynamik der erneuerbaren Quellen

Windkraft bleibt trotz Flaute Nummer eins: 60,2 TWh im ersten Halbjahr 2025 entsprechen 27,2 % der Gesamtproduktion. Photovoltaik drängt mit 28 % Leistungszuwachs auf 38,4 TWh und mausert sich damit zum drittstärksten Einzelträger hinter Wind und Kohle. Das zweite Quartal 2025 sorgt sogar für einen Rekord: 67,5 % der eingespeisten Elektrizität stammen in diesen drei Monaten aus erneuerbaren Quellen. Wasserkraft leidet hingegen unter Niederschlagsdefiziten, Biogas verharrt stabil. Das Resultat – eine regenerative Dominanz, deren kurzfristige Aussetzer wetterbedingt die fossile Reservekapazität aktivieren – markiert den Balanceakt zwischen Dekarbonisierungspfad und Versorgungssicherheit.

Konventionelle Energieträger im Jahresverlauf

Braunkohle und Steinkohle verlieren strukturell Marktanteile. 2024 deckten sie zusammen 22,7 % des Strommixes (16,4 % Braunkohle, 6,3 % Steinkohle). Gleichwohl schnellten ihre Anteile im windschwachen ersten Quartal 2025 vorübergehend hoch; die Kohlestromerzeugung kletterte um 15,3 %. Erdgas übernimmt eine Brückenfunktion, vergrößerte in Q1 2025 seinen Beitrag auf 20,6 % und fungiert als flexible Spitze für Lastdeckung bei rückläufiger Kohlestrom-Kapazität. Die längerfristige Perspektive sieht dennoch ein kontinuierliches Ausbremsen fossiler Stromproduktion, flankiert von CO2-Preisen, Kraftwerksstilllegungen und einer wachsenden Wasserstoff-Option.

Aktuelle Kennzahlen – Halbjahresbilanz 2025

Die Netzstatistik vermittelt ein Schlaglicht auf die Stärke und Volatilität des gegenwärtigen Energiesystems:

– Bruttostromerzeugung H1 2025: 221 TWh (±0,3 % ggü. H1 2024)

– Erneuerbare: 127,7 TWh -> 57,8 %

– Konventionelle: 93,2 TWh -> 42,2 %

– Netto-Importsaldo H1 2025: +3,1 TWh (Importe übersteigen Exporte)

– Großhandelsspotpreis (Januar-Juni): Ø 74,60 EUR/MWh (-5 % ggü. 2024)

– Installierte EE-Leistung 2024: ~190 GW -> +20 GW ggü. Vorjahr

Netzflexibilität und Speicher – Fundament der nächsten Ausbaustufe

Hohe Anteile fluktuierender Quellen erfordern technische Puffer. Zu diesem Zweck verrichtet ein wachsendes Reservoir an Pumpspeicherkapazitäten, Batteriespeichern, Demand-Side-Management und Grenzkuppelstellen den Dienst. Die Übertragungsnetzbetreiber verlegen gegenwärtig 540 km Hochspannungs-Gleichstromleitung “SüdOstLink” – sämtliche Abschnitte sind seit Juli 2025 planfestgestellt, Baubeginn im letzten Teilstück steht unmittelbar bevor. Dieses 525-kV-Erdkabel transportiert künftig je 2 GW Nordseewind nach Bayern, mindert Netzengpässe und stärkt Systemstabilität. Parallel sinken die Kosten für Lithium-Ionen-Speicher um zweistellige Prozentsätze, was das Geschäftsmodell weiterer Speicherfarmen wirtschaftlich macht.

Großspeicher Waltrop als Flexibilitätsbooster

Das schweizerische Energieunternehmen BKW gab im Juni 2025 den Bau eines 300-MW/600-MWh-Batterieparks im nordrhein-westfälischen Waltrop bekannt. Die Anlage entsteht auf einem ehemaligen Industrieareal in direkter Nähe zum Übertragungsnetz und soll 2028 ans Netz gehen. Sie hat mehrere Funktionsbündel in petto: Primärregelenergie, Intraday-Arbitrage, Engpassmanagement und Absicherung von erneuerbaren Einspeisespitzen. Bemerkenswert ist die Skalieroption auf 900 MW, durch die Waltrop zu einem der größten Batteriespeicher-Cluster Europas avanciert. Das Projekt markiert einen Paradigmenwechsel, weil es Marktliquidität und Versorgungssicherheit ohne fossile Ressourcen offeriert und gleichzeitig die Eintrittsbarrieren für zusätzliche EE-Kapazitäten senkt.

Einbettung neuer Verbrauchermodelle

Zeitgleich wächst das Interesse an regionalen, transparenten Belieferungsmodellen. Eine clevere Idee ist es, Ökostrom direkt vom Erzeuger zu beziehen. Derartige Direktvermarktungskonzepte verknüpfen Produzent und Abnehmer über Herkunftsnachweise und flexible Tarifsysteme, leiten Preissignale effektiv weiter und unterstützen dezentrale Wertschöpfung.

Stabilitätswerkzeuge – Fünf zentrale Stellschrauben

Die jüngste Marktentwicklung illustriert, welche Instrumente das Stromsystem funktionsfähig und bezahlbar halten:

– konsequenter Netzausbau inklusive 525-kV-HGÜ-Trassen

– großskalige Batteriespeicher als Kurzzeitspeicher und Regelenergielieferant

– Wasserstoff-ready-Gaskraftwerke für Dunkelflautenreserven

– sektorübergreifende Kopplung (Power-to-Heat, Power-to-H2) zur Lastverschiebung

– harmonisierte EU-Marktplattformen für Handel und Bilanzausgleich

– digitale Zähler- und Netzleittechnik zur Echtzeit-Steuerung

– praxistaugliche Investitionsanreize wie Contracts for Difference für EE-Neuprojekte

Marktdesign und Preisniveaus

Der durchschnittliche Day-Ahead-Preis sank im Gesamtjahr 2024 auf 78,51 EUR/MWh. Sinkende Gasimportpreise, mehr Photovoltaik im Sommerhalbjahr und entspanntes CO2-Zertifikatesaldo drückten die Marginalkosten. 2025 hält die Preisberuhigung an, doch bleibt das Tarifgefüge volatil. Volatilität entsteht durch knappe Kernreserve, Witterungseinflüsse und angespannte Netzsituationen, etwa wenn Nordwind die süddeutschen Lastzentren nicht erreicht. Preis-Spreads zwischen Stunden mit PV-Überfluss und Dunkelstunden strecken sich bis 300 EUR/MWh. Batteriespeicher und Flexibilitätsverträge schöpfen diese Spreizung ab, während Verbrauchsprofile in Industrie und Gewerbe stärker zeitlich verschoben werden.

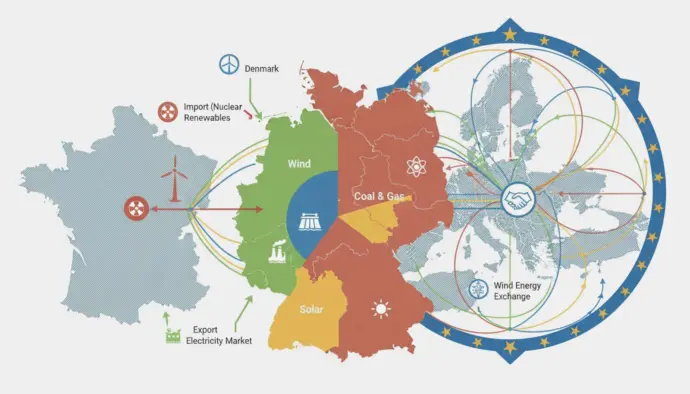

Zwischenstaatliche Synergien und Sektorverschmelzung

Der jüngste Fortschritt der Energiewende entfaltet seine volle Tragweite erst im Zusammenspiel mit den europäischen Nachbarstaaten, weshalb die Verzahnung der nationalen Stromlandschaft mit dem kontinentalen Binnenmarkt zur strategischen Schlüsselkategorie wird. Bereits 2024 flossen laut ENTSO-E über die acht deutschen Auslandskuppelstellen netto 16,2 TWh Strom in beide Richtungen, wobei Frankreich, Dänemark und die Niederlande als Hauptdrehscheiben fungierten. Diese Handelsströme glätten Preisgefälle, mindern Reserveerfordernisse und erlauben es, Überschusswind in Norddeutschland sowie dänische Offshore-Peaks nach Zentraleuropa zu dirigieren.

Parallel schreitet die sektorale Verschmelzung voran, sodass Elektrizität zunehmend Querschnittsressource für Transport, Wärme und energieintensive Prozesse wird. Im Logistiksektor errichten Betreiber seit Anfang 2025 Hochleistungsladehubs an Güterbahnhöfen, die tagsüber Photovoltaikstrom aus nahegelegenen Freiflächenanlagen direkt in Batterie-Sattelzüge transferieren und nachts bei Überproduktion synthetisches Methanol für Schiffsantriebe speisen.

Die Stahlindustrie verlegt sich ihrerseits auf wasserstoffbasierte Direktreduktion, was den Nachfragefokus vom Wärmemarkt in Richtung saisonaler Großspeicher verschiebt. Substanziell vorangebracht wird diese Weichenstellung durch das 2025 eingeführte Modell “Dynamic Grid Access”, das präzise Preissignale im Fünf-Minuten-Takt veröffentlicht und damit sowohl Industrieanlagen als auch Quartiersspeicher veranlasst, ihre Lastprofile automatisiert anzupassen. Zwingende Voraussetzung für dieses Echtzeitorchester lautet Dateninfrastruktur: Bis Jahresende 2025 registriert die Bundesnetzagentur mehr als 14 Millionen intelligente Messsysteme, die Verbrauch und Einspeisung mit kryptografisch gesicherten Zertifikaten verknüpfen. Dadurch erhält jede Kilowattstunde einen verifizierbaren Herkunfts- und Zeitstempel, was Prosumer-Modelle, Flexibilitätsauktionen und mikrosekundengenaues Redispatching ermöglicht.

Nicht minder spannend entwickelt sich die Landwirtschaft, die mit Agro-Photovoltaikanlagen aufgeständerte Solarmodule über Feldfrüchte platziert, deren Mikroklima reguliert und gleichzeitig Doppelnutzung der Fläche erschließt. In Mecklenburg-Vorpommern ernteten neugestaltete Pilotflächen 2025 bereits zwölf Prozent mehr Winterweizen, während die darüber erzeugte Elektrizität das regionale Wasserstoffnetz speist. Solche Synergien illustrieren, wie intersektorale Kopplung Emissionen reduziert und zugleich Produktivitätsgewinne in vormals getrennten Wertschöpfungsketten mobilisiert.

Der Strommix im Wandel – Richtungssystem 2030

Der deutsche Strommix 2025 dokumentiert zweierlei: strukturellen Erfolg der Energiewende und die Notwendigkeit dynamischer Ausgleichsmechanismen. Zwar liegt der Halbjahres-Erneuerbarenanteil von 57,8 % knapp unter dem Allzeithoch des Vorjahres, doch stellt das zweite Quartal mit 67,5 % einen Rekord auf. Kohle wirft weiterhin Schatten, verliert jedoch dank CO2-Preis und alternder Kraftwerksinfrastruktur Zug um Zug an Gewicht. Großspeicherprojekte wie Waltrop, HGÜ-Korridore und H2-ready-Gasturbinen rücken als Stabilitätsorgane ins Zentrum. Netze, Märkte und Innovationen schließen sich zu einem integralen Gesamtsystem, das Emissionen reduziert, Versorgungstreue wahrt und Investitionen stimuliert. Bei unverändertem Ausbaupfad erscheint das politisch verankerte Ziel von mindestens 80 % erneuerbaren Stroms im Jahr 2030 plausibel – die Weichen sind gestellt, das Tempo ist hoch, und die technische Kreativität hält weitere Überraschungen parat.

Kommentare